推动贵州红色旅游与文化旅游深度融合发展的对策建议

陈 政

内容提要:如何传承红色基因,推动贵州红色旅游与文化旅游深度融合发展,是当前文化建设高质量发展面临的重大课题。有效解决这个课题,一个重要途径就是推动红色旅游与文化旅游的深度融合。近年来,有着丰富红色旅游资源的贵州铆足了劲儿,掀起一个个贵州红色旅游的高潮。但作为开展红色旅游较早的省份之一,其红色旅游似乎一直游走在爱国主义教育基地与市场之间,不断求解和探索如何将贵州红色旅游与文化旅游两者有机融合形成产业之路,以实现社会效益与经济效益双丰收,本文就传承红色基因,推动贵州红色旅游与文化旅游融合高质量发展的提出对策建议。

关 键 词:传承红色基因 红色旅游与文化旅游 对策建议

二十大报告指出:“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。”贵州有丰富的红色旅游资源,与全国其他地区相比,贵州以长征文化为重点的红色旅游资源具有以下特点:一是知名度高,震撼力强,红色品牌突出,有很好的市场号召力;二是传奇性、趣味性、参与性强,便于打造成为受市场欢迎的旅游产品;三是与贵州少数民族文化、绿色生态等旅游资源相伴相生,便于整合集中开发,建设成为复合型旅游产品;四是分布面广、带动性强,可以形成全面发展的格局,扩大受益面;五是作为中国革命的转折之地,贵州以长征文化为重点的红色旅游具有特殊的市场宣传效果。将红色旅游与文化旅游资源优势转变成发展优势,一个重要途径就是推动红色旅游与文化旅游的深度融合。

一、贵州红色旅游与文化旅游资源丰富

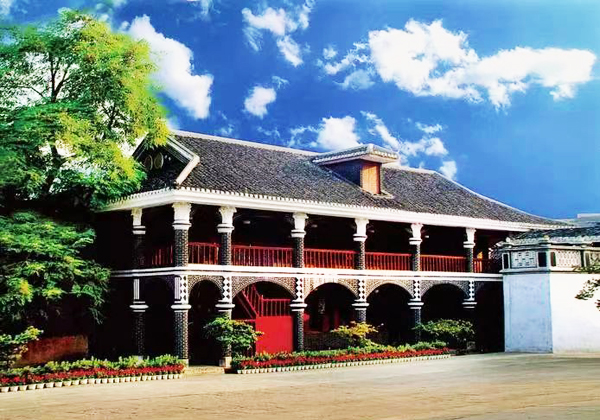

一是,以遵义会址为中心,省内大部分地区都有可供发掘的红色文化资源。贵州是中国工农红军长征停留时间最长、留下遗迹最多的省份。1935年1月,中央红军长征经过贵州,中央批准建立了中共贵州省工作委员会。遵义会议和四渡赤水是中国现代历史上光辉灿烂的篇章。遵义会议确立了毛泽东同志在全党全军的领导地位,从此,中国革命转危为安,走向一个个胜利。遵义古城,赤水河畔,乌江两岸,娄山雄关,黎平会议,黔东革命根据地,木黄会师,石阡会议,息烽集中营等多处革命红色历史遗迹,真实地记载着中国工农红军长征和革命先烈们一个个感人的故事,贵州是红色经典的热土,每天接待着大量的中外游客。据调查,红军足迹遍布全省88个县(市、区)中的68个。以遵义会议址为中心,省内大部分地区都有可供发掘的红色文化资源。贵州唯我独有、不可替代的红色旅游资源,现保护完好的有350余处,具备良好开发利用基础的有160余处。以遵义会址为中心,该省内大部分地区都有可供发掘的红色文化资源。如红军长征历史上的黎平会议、镇远战役、猴场会议、强渡乌江、娄山关战役、四渡赤水等一系列重要的革命历史活动,都为贵州留下了丰富的红色文化资源。另外,中国共产党建立以后,贵州还涌现出了我党早期的一批革命家,如邓恩铭、王若飞、周逸群等,他们的故居也是进行爱国主义教育的主要场所。2005年规划出台的《全国30条红色旅游精品线名录》当中,该省就有3条纳入其中。统计数据显示,贵州红色旅游经典景区5年共接待中外游客4380.71万人次,年均增长20.06%;接待入境游客9.03万人次,年均增长14.97%;红色旅游综合收入223.13亿元,年均增长28.02%。

二是,悠久的历史、众多的民族文化和独特的地理环境。早在24万年前,贵州这块土地就有人类生息繁衍,使贵州成为中国古人类发祥地之一。已发现的旧石器时代文化遗址和地点80余处,观音洞旧石器遗址被命名为观音洞文化,对研究中国旧石器时代的起源和发展具有重要的科学价值。贵州名称始于宋代,明永乐十一年(公元1413年)设置贵州布政使司,是一个民族文化大省,民族文化众多、独特。现有民族成分54个,其中汉族、苗族、布依族、侗族等18个为世居民族。少数民族自治地方占全省国土面积55.5%;人口超过10万人的少数民族有10个,全省少数民族人口1254.8万人,少数民族总人口占全省总人口36.11%,数量居全国第4位。千百年来,各民族和睦相处,创造了绚丽多姿的贵州少数民族文化。素有少数民族“千岛文化”“百节之州” 之称。贵州地处云贵高原东斜坡,地势西高东低,是世界上喀斯特地貌发育最典型的地区之一,喀斯特出露面积10.9万平方千米,占全省总面积的61.9%,独特的地理环境造就了贵州的美丽与神奇。

三是,红色旅游与文化旅游精品线路丰富多彩。全省文化旅游精品线路:省城贵阳→龙宫风景名胜区→黄果树风景名胜区→中国民间文化艺术之乡镇宁石头寨景区(含布依族风情)→关岭国家地质公园→马岭河峡谷风景名胜区→中国凉都六盘水→高原明珠草海自然保护区(含彝族、回族风情)→赫章国家森林公园和中国避暑名山即贵州最高峰韭菜坪→中国杜鹃花都黔西百里杜鹃风景名胜区→息烽集中营旧址和温泉→遵义会议会址→中国酒都仁怀神韵→赤水风景名胜区和桫椤自然保护区→世界自然遗产梵净山→木黄红二、六军团会师纪念地→石阡温泉群风景名胜区→历史名城镇远→舞阳河风景名胜区→世界自然遗产云台山→施秉杉木河漂流→黄平飞云崖→雷山苗族风情及雷公山自然保护区→黎平侗族风情→邓恩铭故居→世界自然遗产荔波漳江和茂兰喀斯特森林自然保护区→高原桥城都匀→斗篷山风景名胜区→中国避暑之都贵阳(含黔灵公园、甲秀楼、花溪公园等)→红枫湖风景名胜区→中国最美洞穴织金洞→林城贵阳。旅游理念充分展示了贵州省的旅游资源精品,绝大多数属于国家级的,使游客有不枉此行之感;力求突出贵州旅游资源的特色,利用优美的自然景观、冬无严寒夏无酷暑的气候特点、古朴浓郁的民族风情、红色长征等资源优势开展生态旅游、乡村旅游和红色旅游等,并着力打造公园省和空调省的品牌;为游客尽量考虑用最少的时间、花最小的开支、走最短的行程和采用最便捷的交通来完成贵州之旅。旅游线路设计既以当前的交通布局为基础,同时也充分考虑了今后新增高速公路和快速铁路布局对旅游线路设计的影响,此设计既适合当前同时也适合以后;尽量将自然旅游资源和人文旅游资源交替,力求使游客不觉单调乏味。

二、贵州红色旅游与文化旅游资源的现状

一是,贵州是一个旅游资源富集的省份,旅游资源分布广、类型多、品位高,保护完好。神奇的自然景观,浓郁的民族风情,深厚的历史文化,宜人的气候条件,构成了旅游业发展的明显比较优势。全省有世界自然遗产地4个,世界文化遗产地1个,人类非物质文化遗产2项,国家自然遗产地3个,国家自然与文化双遗产地1个,国家级风景名胜区18个,国家级自然保护区11个,国家森林公园28个,国家生态公园1个,世界地质公园1个,国家地质(矿山)公园9个,国家林木(花卉)公园1个,国家湿地公园45个,国家城市湿地公园3个,全国重点文物保护单位81个,国家级非物质文化遗产85项140处,国家历史文化名城2个,国家级历史文化名城(镇、村)24个,国际民族生态博物馆4个。已基本形成了度假旅游、乡村旅游、温泉旅游、文化旅游、红色旅游、生态游泳及专项旅游相结合的多元化产品体系,形成了6大特色旅游区和10大精品旅游线路,可以满足不同层次游客的旅游消费需求,成为了集旅游观光、避暑养生、会展商务及文化体验于一体的休闲度假旅游胜地。近年来,贵州积极探索山地旅游发展新路,推动旅游业实现持续“井喷式”增长。2016至2019年,全省接待外省入黔游客人次、旅游总收入年均增长30%以上。2019年,全省旅游总收入跃居全国第3位,旅游产业增加值占全省GDP的比重增至11.6%,初步实现了做大旅游业的要求。2023年全省旅游接待总人数6.36亿人次,比上年增长29.2%;旅游总收入7404.56亿元,比上年增长41.2%。据不完全统计,2023年度旅游业“成绩单”的27个省份和直辖市中,贵州省接客人次在全国范围内独占鳌头,稳坐“人气王”的宝座,并跃升“2023年旅游总收入十强”全国首位,成为当之无愧的“双冠王”。

二是,有丰富的红色旅游资源,与全国其他地区相比,贵州以长征文化为重点的红色旅游资源。贵州是中国工农红军长征停留时间最长、留下遗迹最多的省份,红军足迹遍布全省88个县(市、区)中的68个。特别是在中国革命紧急关头召开的遵义会议上,确立了毛泽东同志的正确领导,拨正了中国革命的航向,在中国革命史上写下光辉灿烂的一页;出奇制胜的四渡赤水是红军长征的经典之举,是毛泽东军事思想与指挥艺术的集中展现。除了突破乌江天险、激战娄山关、黎平会议等红军长征的众多重大事件外,抗日战争、解放战争也在贵州留下许多历史遗迹,成为贵州唯我独有、不可替代的红色旅游资源,现保护完好的有350余处,具良好开发利用基础的有160余处。

三是,在保护第一、科学规划、有序开发的前提下,如今贵州红色旅游景区已建成5个国家A级旅游景区。AA级旅游景区独山县深河抗日文化园,AAA级旅游景区乌江渡、息烽集中营革命历史纪念馆、娄山关,AAAA级旅游景区遵义会议会址。随着红色旅游的快速发展,据统计,2005年-2010年,贵州红色旅游景区共接待游客4380.71万人次,平均增长20.06%。其中接待入境游客9.03万人次,平均增长14.97%;红色旅游综合收入223.13亿元,平均增长28.02%。游客的大幅增长为贵州创造了大量的就业岗位,2010年贵州红色旅游直接就业人员7.63万人,间接就业人数27.13万人。

三、倾全力打贵州红色旅游与文化旅游“两张牌”

山川秀丽,风景迷人,以长征文化为重点的红色旅游资源和以黄果树大瀑布为代表的自然景观是贵州得天独厚的宝贵资源,千百年来在这里栖息的各族人民创造养育了千姿百态的民族风情是独具优势的人文资源。

一是,旅游资源丰富神秘世人称道。这主要是其具有休闲度假游、红色长征游(红军长征在贵州达半天之久)、喀斯特生态观光游、苗侗文化体验游、原始森林生态游等多样性旅游特点,集大瀑布、溶洞、天生桥、峡谷河流、丹霞地貌、喀斯特森林生态、高原山地气候、神秘探原的历史文化、多元的民族文化、红色的长征文化,这是在全国乃至世界都具有独特的难得的旅游资源,是打造旅游大省的一个资源条件。贵州的美在于壮,有层峦叠嶂、峰丛嶙峋、峥嵘巍峨的群山,有气势磅礴、吼声如雷、飞流直下的瀑布;美在隐含在壮观之中的阴柔,有群山环抱之中烟波千顷的湖海,有轻出山涧倒映翠绿清澈见底的淙淙溪河。贵州的美在于特,有大家闰秀的风范,又有小家碧玉的韵味。曾到过贵州的人把这片土地称为不用买门票的大公园。在这17.61万平方公里美丽土地上3900万多情的各族儿女努力打造公园省。国家旅游局副局长王志发动情地说,贵州山川秀美,气候宜人,拥有丰富的自然生态和民族历史文化为一体的旅游资源,是我国西部旅游业最具发展潜力和发展后劲的省份之一。

二是,旅游业的发展氛围更加浓厚。贵州旅游产业发展大会隆重召开,明确提出以“转变旅游发展方式,推动产业优化升级”为主题,加快把贵州建设成为旅游大省,把旅游业培育成为全省国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的目标。省委省政府主要领导亲赴北京,与国家旅游局签署了《关于进一步促进贵州旅游发展合作备忘录》,在省部合作层面上建立了推动旅游发展的新机制。省级财政对旅游的投入从5000万增加到1亿元。一批重点旅游项目列入省级重点开发项目。

三是,旅游产品体系建设步伐加快。编制了《贵州省旅游业“十二五”发展规划》、《贵州省度假旅游产品规划》,以旅游贷款项目建设为带动,推进黄果树、赤水、梵净山等重点景区旅游基础设施建设,侗族大歌、赤水丹霞申请世界自然遗产成功,以乐湾国际生态体育公园为代表的高起点生态度假项目加快建设,梵净山佛教文化苑、贵阳国际会展中心、白云生态动漫主题公园、六盘水玉舍森林公园滑雪场等相继建成,催生出了一批新型旅游业态。泉城五韵、四在农家、五园新村等特色乡村旅游品牌推向市场,全年乡村旅游收入达到178亿元,占旅游总收入的16.78%,比上年增长29%。

四是,“强化多彩贵州”旅游品牌形象。倾力打造的《多彩贵州风》,旨在通过它提升贵州旅游的文化内涵,挖掘、保护和开发贵州省非物质文化遗产,探索贵州文化体制改革之路。商演620余场,观众达60多万人次。积极整合各地资源,在央视投放“多彩贵州·醉美之旅”集群广告;借助上海世博会和广东亚运会向海内外市场推出61项旅游文化活动和精品旅游线路,赴上海、台湾、美国、加拿大等地开展“2010世博·感知多彩贵州”旅游推介系列活动,成功举办第9届全国少数民族运动会和第13届海峡两岸旅行业联谊会,开通贵阳至台中旅游包机,加密了贵阳直达台湾航班;积极组织和参加面向海内外市场的宣传促销活动,强化了“多彩贵州”旅游品牌形象。

五是,旅游综合接待能力得到提升。新增旅行社19家达到260家;新增A级旅游景区5家达到56家。新增星级饭店43家达到344家;在建或待评三星以上标准的饭店共91家;喜达屋、凯悦、凯宾斯基、希尔顿、雅高等品牌酒店管理公司相继落成开业或正式签约,有效构建起酒店业的国际品牌体系;强化旅游人才队伍建设,与贵州师大合作共建贵州旅游管理学院,实施导游资格考试改革取得新进展。

四、传承红色基因,推动贵州红色旅游与文化旅游深度融合发展对策建议

一是,转变观念,调整产品结构,科学整合和统筹利用旅游文化资源。把旅游纳入当地党政工作的议事日程与经济发展同步规划,同步组织实施,同步考核评比,同步奖惩。做到思想上有位置,工作上有路子,投入有票子。旅游精品景点多,特别是全面推进以红色旅游与文化旅游产业深度融合,以长征文化为重点的红色旅游资源开发、挖掘、整理、推介工作,以红带绿,将民族旅游、特色旅游、生态旅游、科考旅游等资源整合,统筹利用,做到资源、环境、生态保护、利用开发相结合,整合政府用于发展旅游产业的资金,扩大旅游招商引资成果,大力发展村办、民办旅游业,探索股份制、独资和中外合资发展旅游业,实现旅游官办向民办的合理转化。

二是,坚持市场导向,以产品为载体,加大旅游文化宣传推介力度。按照市场经济原则,大力培育和拓展特色、红色、生态、民俗、乡村、文化、观光、科考旅游市场,发挥企业主导作用,注重政府推荐与企业运作的有机结合;扩大与省内外、国内外客源重点城市推介的交流与协作,充分利用和争取周边省区在主要景点推介方面的联合策划,共同推出省际特色线路;构建国际旅游市场开发平台,争取国外海外专家学者对旅游的兴趣和关注,提高旅游产品的国际知名度,形成旅游的品牌产品;充分利用现代科学技术、网络技术、新闻媒体,构筑多种语言平台,大力推广网上推介、宣传、定点定向推介,多层次多层面宣传东线旅游景点和产品。

三是,继续加强旅游文化行风建设,深化市场治理,打造诚信旅游。进行旅游行风专项治理整顿工作,对非法从事旅游经营活动,导游私收回扣,索要小费或与司机、商家联手欺诈宰客,旅游景区秩序混乱等行业不正之风,采取切实有效措施制止。同时,及时受理旅游投诉案件,切实维护旅游者合法权益;加强旅游安全管理及事故救援、处理工作;制订符合实际的旅游商品的生产销售政策,既价廉物美,又宣传推介本地旅游资源,使旅游者来有信心,住有安心,游后满意。指导和引导各类企业依法经营,诚信服务,自主发展,自由竞争,在酒店、宾馆、旅行社中大力倡导行业敬业精神,精神文明建设,企业文化建设,铸造诚信的旅游东线。

四是,增加投入,努力改善旅游文化投资环境,加大招商引资力度。经济学研究表明,一个国家或地区,只有当恩格尔系数较低,旅游业才发展,也就是说,旅游产业,是一种需要文化和品位的产业,需要大量的软件和硬件的投入来打造。作为自身经济相对滞后的贵州来说,除了政府进行必要的投入外,发展旅游还得大量的依靠民间资本,招商引资抓旅游,围绕项目,打造优势,增强竞争力。加大项目包装力度,依托优势资源和优势产业搞好项目策划,提高招商引资的成功率。积极探索和创新招商引资的方式,积极尝试网上招商、媒体招商、窗口招商、文化招商、中介招商、以商引商、以侨引商、上门招商、横向招商等方式,主动出击,寻找商机。

五是,进一步挖掘整理,开发利用好丰富的自然文化资源,使文化支持旅游,提高旅游区的文化品位。打造旅游品牌,展示特色旅游,从世界的眼光,全球的市场,全国的角度开发,以民族民俗文化遗产为主体的特色旅游,挖掘整理傩戏、木偶戏、地戏、侗族鼓楼、侗族大歌等民间文化,做好世界文化与自然遗产保护地基础设施建设贷款项目的申报工作,保持文化与自然遗产地的原真性,塑造国内一流的深度文化体验型目的地形象。在特字上做文章,在特字上下功夫,在特字上找突破口,打造特字精品,实施具有贵州特色的红色旅游与文化旅游产业经济带动战略。

六是,加快贵州乡村旅游文化步伐。乡村旅游即农村旅游,源于19世纪的欧洲因工业化和城市化进程的加快及其带来负面效应,导致城市居民向往宁静的田园生活和美好的乡间环境,乡村旅游应运而生。在中国,陶渊明的《桃花园记》的男耕女织生活令人向往。目前,乡村旅游已成为国内外旅游的重要发展方向,具有巨大的发展潜力和魅力,东线尤其具备乡村旅游的独特优势。可参与性强,费用相对低廉,投入少经营灵活,回报率高。其民族建筑、民族歌舞、服饰、民族节日、民族饮食文化及民风民俗具备乡村旅游的条件,如黔东南自治州地域民族文化的原生性和独特性保持完好、被联合国教科文组织誉为世界三个具有最高境界的旅游地,又如铜仁、石阡、镇远被《儒林外史》称为歌舞地等,这些乡村是观光、采风、休闲、科考、探险的理想之地。

七是,加快推动红色旅游与文化旅游深度融合。早在24万年前,贵州就有人类生息繁衍,使贵州成为中国古人类发祥地之一。如何将文化和旅游资源优势转变成发展优势,是当前文化建设面临的重大课题。有效解决这个课题,一个重要途径就是推动文化与旅游的深度融合。这不仅可以提升旅游业的文化内涵和品位、实现文化的经济价值,而且可以增强人们对文化的认识和理解、促进文化传承和创新,为文化发展提供强大动力。推动文化与旅游的深度融合需要从哪些方面着力,应当避免陷入哪些误区?文化是旅游的灵魂,是加快旅游发展的精神动力;旅游是文化的载体,是提升文化魅力的重要依托。推动文化与旅游深度融合,对于加快转变经济发展方式、促进经济结构战略性调整、增强文化软实力具有积极意义。

(本文为贵州省“研究阐释党的十九届五中全会精神”重大专项课题《“十四五”时期贵州推动文化产业高质量发展建设“文化强省”路径研究》研究成果”。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏